خاص “سيتا”

رياض عيد*

تثير “استراتيجية الأمن القومي”، التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تساؤلات أكثر بكثير من الإجابات التي وفرتها حول كيفية إدارته للسياسة الخارجية، فإذا بالرئيس ترامب يعود بهذه الاستراتيجية إلى مناخات الحرب الباردة التي حكمت استراتيجية أميركا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بدايات هذا القرن، حيث طغت عليها نزعات الهيمنة، والصراع الجيو-استراتيجي، والصراع على الطاقة والمضائق، والاقتصاد الذي يعتبر سمة الاستراتيجيات الأميركية السابقة.

إضافة إلى ما سبق، زادت بنود الوثيقة من المبالغة في التشديد على الصحة الاقتصادية والمنافسة والقوة العسكرية الأمريكية أكثر من الإدارات السابقة، وعلى تصحيح بعض الشوائب وإضاءة بعض النقاط الغامضة في السياسة الخارجية الحديثة للولايات المتحدة، سواء من خلال التشديد على المخاطر المتأتية من الصين وروسيا، أو عدم التشديد على “فعل الخير” العالمي ودور أميركا به، أو رفض فكرة أنّ الانتصار العالمي للقيم الليبرالية أمرٌ لا مفر منه.

إلا أنّ استراتيجية ترامب للأمن القومي لم تجيب على عدة أسئلة أساسية وهي: هل سقط النظام العالمي الأحادي القطب القديم وهناك نظام عالَمي جديد ومشترك يسعى إلى التعاون لتحقيق “المنفعة المتبادلة” ويساهم في تقدّم أكثر من مجرّد المصالح الأمريكية؟ وهل يستحق هذا النظام الحفاظ عليه والدفاع عنه؟ وما هي الرؤية المحورية حول الانخراط الأمريكي في العالم؟ وما هي الأدوات والسياسات العامة التي ستُستخدَم لتعزيز هذه الرؤية؟

بما أنّ هذه “الاستراتيجية” الجديدة قد انبثقت عن الرئيس الأميركي نفسه، فهذا الأمر يجعلها أكثر أهمية بكثير من تلك الوثائق السابقة التي طالما صدرت بشكل غير منتظم. فقد أثار ترامب، المرشح والرئيس، مراراً وتكراراً التساؤلات حول المضمون الجوهري للانخراط العالمي الأمريكي، وأصبحت بعض وجهات نظره معروفة وصريحة في هذه الوثيقة، حيث يمكن قراءة نظرته القومية للغاية مباشرة في المقدمة: “إن استراتيجية الأمن القومي هذه تضع أمريكا أولاً”.من هنا، إنّ العديد من وثائق السياسات العامة الماضية اتسمت بنسخة أخف وطأة من هذه النبرة القومية.

وتشير الوثيقة، أيضاً وبوضوح، إلى الدور الأمريكي التقليدي، معتبرة أن “قوة أمريكا لا تكمن في المصالح الحيوية الخاصة بالشعب الأمريكي فحسب، بل أيضاً في مصالح أولئك في جميع أنحاء العالم الذين يريدون أن يكونوا شركاء الولايات المتحدة، سعياً لتحقيق مصالح وقيم وتطلعات مشتركة.” وبالتالي، تبدو الرؤية التنظيمية لـ “استراتيجية الأمن القومي” الجديدة كنظرة عالمية توحي بحقبة “القوى العظمى” في القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال، تؤكد هذه الرؤية أن “المنافسة على القوة هي استمرارية أساسية في التاريخ. والفترة الزمنية الحالية ليست مختلفة”، فلا يجب تجاهل الدبلوماسية، لكن لا بد من إعادة هيكلتها “لخوض المنافسة في البيئة الراهنة واعتناق تفكير تنافسي” وهذا أمر بعيد كل البعد عن الدبلوماسية بصفتها تنظم وتدير نظاماً عالميّاً تعاونياً.

كذلك، هناك العديد من المجالات قد جرت تغطيتها بشكل سريع جداً في بنود الاستراتيجية. فلم يستحق الشرق الأوسط إلا جزءاً واحداً قصيراً تكلمت فيه عن التوسع الإيراني وانهيار الدولة والإيديولوجيا الجهادية والركود الاجتماعي والاقتصادي والخصومات الإقليمية كمولدات لعدم الاستقرار، من دون تقديم أي علاج ناجع. بالإضافة إلى ذلك، تصرف الوثيقة النظر عن التشديد على القيم الديمقراطية الخاصة بـ “القوة الناعمة” التي كانت محورية كغطاء لترسيخ النفوذ الأمريكي في المنطقة مما يشكل نداء خافتاً للتأهب، او تسليماً بالامر الواقع الذي فرضته إيران وحلفائها.

لقد ركزت الاستراتيجية الجديدية على أربعة محاور: أولاً، حماية الولايات المتحدة وشعبها. ثانياً، تعزيز ازدهارها. ثالثاً، ضمان “السلام من خلال القوة”. رابعاً، تعزيز النفوذ الأميركي. وأكد مسؤولون، في ادارة ترامب أن المغزى من هذه الاستراتيجية، أن واشنطن تدرك التحولات الجديدة و”عالماً من المنافسة”، مشيرين إلى الصين وروسيا هما لاعبين أساسيين في منافسة الولايات المتحدة.

قراءة اقتصادية للاستراتيجية الأمنية

شدد الرئيس ترامب على أولوياته في السطر الثاني من استراتيجيته فقال “سنعيد تنشيط اقتصادنا، وسنعيد بناء جيشنا”، وهذه الأولويات تحمل اعترافاً ضمنياً بتشخيص واقع الولايات المتحدة الضعيف وسبل المعالجة. فقوله “سنعيد تنشيط اقتصادنا” يعني أن الاقتصاد الأميركي لا زال ضعيفاً ويتخبط في كبوته التي وقع فيها منذ الأزمة المالية والاقتصادية الدولية العام 2008، ولم يستطيع حتى الآن الخروج منها ومن ارتداداتها، وجاء ذلك على حساب الإضاءة على فشل نظام النيوليبرالية بسبب هجرات الشركات الأميركية إلى الشرق الاقصى، حيث الأيادي العاملة الرخيصة مما أحدث بطالة وركوداً كبيرين في الاقتصاد الأميركي، حيث برر ذلك من الممارسات التجارية غير العادلة التي أدت إلى “إضعاف اقتصادنا وإضعاف فرص العمل في الداخل الأميركي، وبتقاسم غير عادل للأعباء مع حلفائنا، ونقص حجم استثمارنا في الدفاع عن أنفسنا مما سمح ببروز تهديدات من أولئك الذين يرغبون في الإضرار بنا.”

إضافة إلى ذلك، أشارت بنود الاسترتيجية إلى أن الولايات المتحدة “لن تتسامح بعد الآن مع العدائية الاقتصادية أو الممارسات التجارية غير العادلة”، وهنا يمكن أن نرى بشكل واضح اهتمام كل من الولايات المتحدة، عموماً، والرئيس ترامب، خصوصاً، بالصين عبر ما سموه “العدائية الاقتصادية أو الممارسات التجارية غير العادلة”، لتبرير حجم العجز التجاري الضخم التي ترزح تحته الولايات المتحدة اتجاه الصين.

بالنظر إلى الأرقام، يبدو أن الرئيس ترامب إما واهماً وإما انه لم يقم بالقراءة الصحيحة لأرقام التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال العام 2017، “فالعجز مع الصين في العام 2016 وصل إلى 347 مليار دولار، ولكنه يسير على مسار الوصول إلى 368 مليار دولار في نهاية العام 2017 بحسب الدراسة التي أعدّها مركز بحوث الكونغرس في شهر أغسطس/ آب من العام 2017.” ووفق أرقام وزارة التجارة الأميركية للعام 2017 حتى شهر اكتوبر/ تشرين الأول 2017، فقد وصل مستوى العجز التجاري مع الصين إلى 308 مليار دولار قبل شهرين من انتهاء العام 2017. وبالنظر إلى أرقام أشهُر العام 2017 المتوفرة حتى اكتوبر/ تشرين الأول، فإن المعدل الوسطي للعجز الشهري هو 31.3 مليار دولار. فإذا أضفنا قيمة الشهرين الأخيرين للوصول إلى نهاية العام2017 تكون قيمة العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى 368 مليار دولار أو ما يفوق ذلك. فليخبرنا الرئيس ترامب ما هي الاجراءات العملية التي سيتبعها كي لا يتسامح بعد الآن مع العدائية الاقتصادية أو الممارسات التجارية غير العادلة، علماَ ان توقعات هذا الخلل بالميزان التجاري مع الصين مرشح للزيادة حتى عام 2030 وفق تقدير الخبراء الاقتصاديين الأميركيين. هذا إضافة إلى أن الكثير من التقارير الاقتصادية الأميركية تشير إلى سعي إدارة ترامب إلى رفع سقف الدين الأميركي إلى حوالى 22 تريليون دولارفي بداية العام 2018 وهذا العجز أيضاً مرشح للاستمرار.

وفي المحور الثاني من استراتيجيته، المعنون بـ “تعزيز الازدهار الأميركي” ووضعه تحته شعار” الأمن الاقتصادي هو أمن قومي”، ما يدهش. ففي مطلع هذا المحور، تنص الوثيقة الاستراتيجية على “ان الاقتصاد المتنامي والابتكاري يسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على موقعها كصاحبة أقوى جيش في العالم ويمكّنها من حماية الوطن”، والصدمة الكبرى حينما تصف الوثيقة الاستراتيجية الواقع الاقتصادي الأميركي بما يلي “إنّ النمو الاقتصادي العام منذ ركود عام 2008 وحتى مرحلتنا الراهنة لا يزال ضعيفاَ جداً، وفي السنوات الخمس الماضية بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ما لا يزيد عن 2%، وجمدت الرواتب -أي لم يطرأ عليها أي تعديل- بالمقابل زادت الضرائب، واستمرت كلفة التأمين الصحي وكلفة الفاتورة الطبية في الارتفاع، وارتفعت كلفة التعليم بمعدلات أعلى بكثير من نسبة التضخم مما زاد من ديون الطلاب، وانخفض نمو الإنتاجية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود.”

أمام هذا الواقع الاقتصادي التي توصفه الوثيقة نفسها، وتطبيقاً للمعادلة التي وضعها الرئيس ترامب نفسه “الأمن الاقتصادي هو أمن قومي” فعن أي أمن قومي يتحدث؟! إذا كان الاقتصاد الأميركي شبه مشلول، ويمر بمرحلة انخفاض في الإنتاجية لم تشهدها البلاد منذ عقود وفقاً لحرفية ما ورد في هذه الوثيقة.

ومما يجعل الصدمة كارثية، فإن هذه الوثيقة نفسها تحمل في طياتها عبارة تدل على ما يشبه “أحلام اليقظة” لدى واضعيها حين تشير بنودها إلى أنه “بعد عام واحد، العالم يعرف أن أمريكا مزدهرة، أمريكا آمنة، وأمريكا قوية”. كيف تكون أمريكا قوية وهناك مقطع آخر من استراتيجيته يقول “سنعيد تنشيط جيشنا” يعني أن هناك تحديات جديدة برزت جعلت الجيش الأميركي يحتاج إلى تطوير إمكاناته وسد ثغراته كي يستطيع مجاراة هذه التحديات والتكييف معها ومواجهتها؟ لذا، رصدت الميزانية الأميركية الجديدة للدفاع حوالى 700 مليار دولار. فهل تتعمد إدارة ترامب خداع الشعب الأميركي من خلال تسويق هذه الادعاءات ؟!

قراءة جيو-استراتيجي للاستراتيجية الأمنية

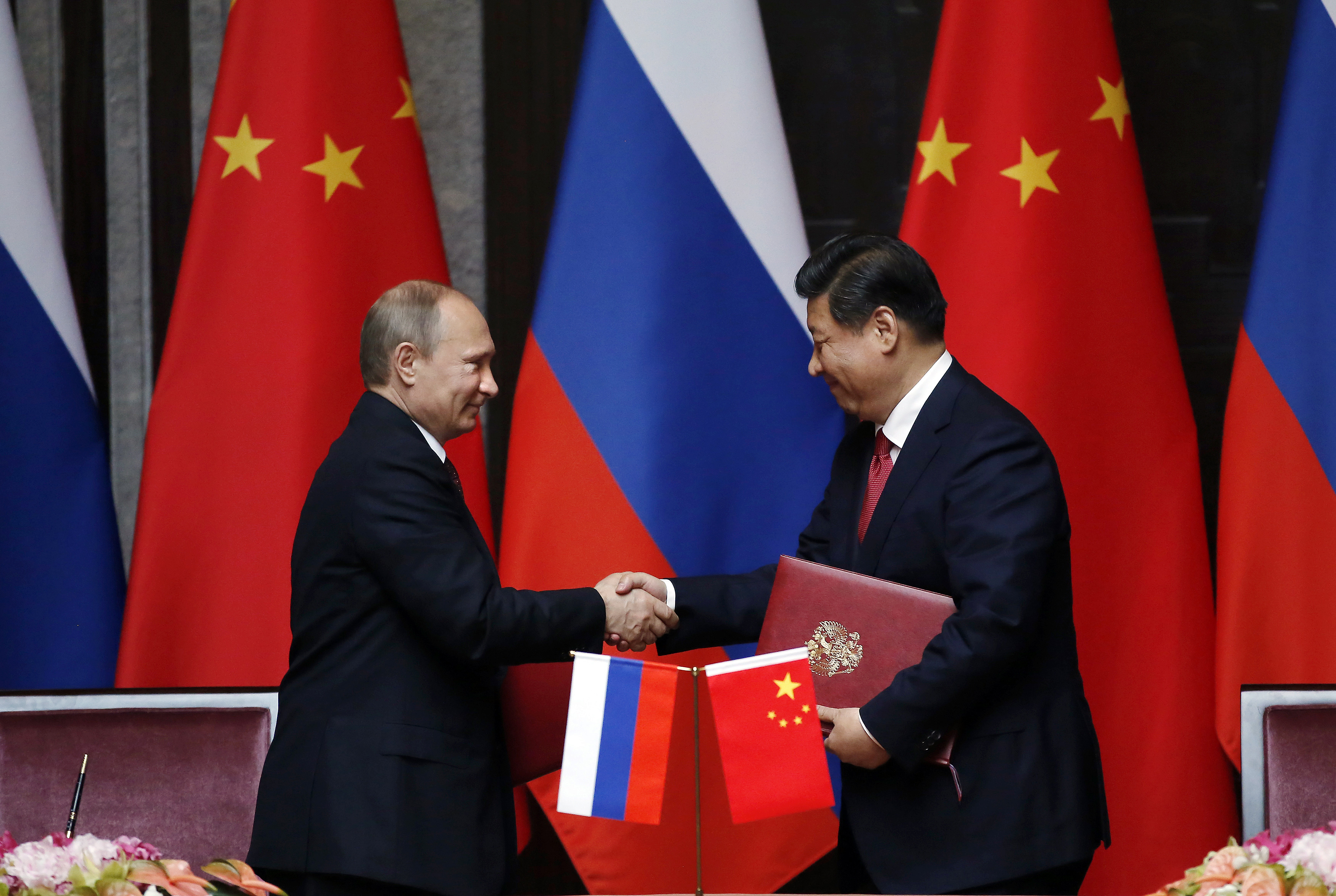

في نص الاستراتيجية، حددت إدارة ترامب 3 تهديدات رئيسة على أمن البلد، وهي “طموحات روسيا والصين، والدولتان المارقتان إيران وكوريا الشمالية، والجماعات الإرهابية الدولية الهادفة إلى العمل النشط ضد الولايات المتحدة”.

لقد كان لافتاً وصف الولايات المتحدة هذه المرة روسيا والصين بـ”المنافسين الرئيسيين” لها على الساحة الدولية بسبب تنامي تأثيرهما الجيوستراتيجي، مؤكدة على أن الولايات المتحدة تدخل “عصراَ جديداَ من التنافس”، تتحداها فيه كل من روسيا والصين. كذلك، أكد الرئيس ترامب، إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن “الاعتراف، وسواء طاب لنا ذلك أم لا، بأننا دخلنا عصراً جديداً من النتافس، ونعترف بأن العالم بأكمله يشهد الآن مواجهات عسكرية واقتصادية وسياسية، حيث نواجه الأنظمة المارقة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائنا، ونواجه أيضاً الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود وغيرها من الأطراف التي تنشر العنف والشر حول العالم.”

واتهمت الاستراتيجية روسيا بأنها تطبق “وسائل تخريبية” من أجل إضعاف مصداقية الولايات المتحدة تجاه أوروبا، وتقويض الوحدة عبر الأطلسي، وتضعف الحكومات والمؤسسات الأوروبية، وانها تعمل على “زعزعة استقرار الفضاء الرقمي”، واتهامها بـ “التدخل في جورجيا وأوكرانيا” بإعتبار أن روسيا تُظهر بذلك “استعدادها إلى خرق سيادة دول المنطقة” وتحاول “ترعيب دول الجوار بتصرفاتها المهددة، بما فيها استعراض قدراتها النووية والانتشار الأمامي للقوات”. كما اعتبرت الوثيقة بأن “استثمار روسيا في تطوير القدرات العسكرية الجديدة، كان ولا يزال يشكل أحد أخطر التهديدات” على الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة وأوروبا ستعملان سوياً لمواجهة نشاط روسيا التخريبي وعدوانيتها، وكذلك التهديدات من قبل كوريا الشمالية وإيران.”

وحذرت استراتيجية ترامب من أن روسيا والصين تنافسان “خصائصنا الجيو-سياسية وتحاولان تغيير النظام الدولي لصالحهما. وعلى الرغم من ذلك، لن تفلح سياسة الردع كما كانت أيام الحرب الباردة. فقد درس الخصوم الطريقة الأميركية في الحرب وبدأوا الاستثمار في القدرات التي استهدفت نقاط قوتنا وسعوا إلى استغلال نقاط ضعفنا.”

يتضح من استعمال الوثيقة لهذه التعابير بشأن الصين وروسيا، أن الدولة العميقة في اميركا قد انتصرت على الرئيس ترامب، وعادت قواعد وأدبيات الحرب الباردة والصراع الجيو-بوليتيكي واستراتيجية بريجنسكي حول صراع الاوراسيتين تتحكم بمفاصل الاستراتيجية. فتأكيدها على أن روسيا والصين تنافسان “خصائصنا الجيوسياسية وتحاولان تغيير النظام الدولي لصالحهما” تثبت ذلك. فأين هي الخصائص الجيوسياسية الاميركية؟! في خليج البنغال وبحر الصين اللذان تعتبرهما الصين منفذاً آمناً لأمنها الطاقوي والتجاري للخروج من تطويق أميركا لها في مضيق ملقا؟ أم في أوكرانيا وجورجيا؟ أم في سوريا؟ أم في افغانستان؟ كل هذه المناطق، التي تشكل بؤراً للتوتر أحدثتها أميركا، تقع على حافة اليابسة لـ “أوراسيا” التي تعتبرها روسيا الساتر الدفاعي عن أمنها القومي. فمن الذي يتدخل في الخصائص الجيو-سياسية للآخر؟ روسيا والصين أم أميركا التي تؤجج بؤر التوتر على تخوم روسيا والصين وعلى بعد آلاف الأميال عن حدودها؟!

بالأمس، قررت أميركا إعادة تسليح أوكرانيا وهي تدرك أن هذا التسليح يمثل انقلاباً على تفاهمات واتفاقيات “منسك”، ولن يغير في التوازن الاستراتيجي العسكري المائل لمصلحة لروسيا، بل سيزيد من حدة التوتر معها، حيث أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو أن “الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على هيمنتها بأي ثمن، وأن استراتيجية الأمن القومي الأميركي تهدف إلى المواجهة وليس إلى التعاون”. وأشارت ماتفيينكو أيضاً إلى أن “الوضع في العالم مقلق بالطبع، ويجب الإقرار بذلك بشكل صادق، فالتوتر يزداد، وحدة المواجهة تزداد”، مشددة على أنه “يمكن تفسير ذلك بأن الولايات المتحدة تحاول بأي ثمن الحفاظ على هيمنتها في العالم في ضوء التشكل النشيط لعالم متعدد الأقطاب”. وكذلك صرحت الصين أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية، تعكس “ذهنية الحرب الباردة” و”الطابع الإمبريالي” لدى واشنطن.

ومنذ أيام، صرحت أميركا أنها لن تسحب جيشها من سوريا والعراق مدعية أنها تحارب الإرهاب، الذي أوجدته ليكون أداة لحروبها بالوكالة، وأنها بتواجدها تمنع إيران من الهيمنة على الدولتين، واللتين تربطهما مع إيران تحالفات أثبتت جدواها، مسنودة بالتغطية الجوية الروسية في حسم المعركة ضد “الإرهاب الأميركي” في المشرق، وضد أميركا وحلفائها أيضاً.

يدرك واضعو الاستراتيجية الجديدة وكل الاستراتيجيين في العالم أن واشنطن غير قادرة على شن حروب جديدة في ظل وضعها الاقتصادي المتردي، وعزلتها الدولية، وانفكاك الكثير من حلفائها عنها. لكنها تصعد حدة التوتر مع العملاقين المنافسين لها، الروسي والصيني، للتغطية على أزماتها الداخية والاقتصادية. وتدّعي اشنطن أنها “ستقوم بنشر المنظومة المضادة للصواريخ المتعددة المستويات” بغية الدفاع ضد الهجمات الصاروخية المحتملة التي مصدرها إيران وكوريا الشمالية إنما الحقيقة “أميركا تحاول نشر صواريخها في كوريا الجنوبية ووسط آسيا والخليج لتطويق الصين وروسيا” للضغط عليهما للدخول معهما في شراكة، وفق المنطق الأميركي للهيمنة والقرصنة، لا سيما في مشاريع “أوراسيا التي من يتحكم بها يتحكم بمستقبل القرن الحادي والعشرين”. تبرز أهم عناوين هذا المنطق الإمبريالي الأميركي في: اقتسام جديد لموارد الكون وأسواقه كي تكون لأميركا حصة الأسد؛ إبقاء نظام البترو دولار كعملة تسعير للتبادل الطاقوي في المستقبل وفي أوراسيا تحديداً التي بدأت تسعير التبادل التجاري والطاقوي بينها بالعملة المحلية؛ إبقاء النظام القائم للتحويلات التجارية “السويفت” الذي تسيطر عليه واشنطن. هذا المنطق ترفضه كل من روسيا والصين إذ تتمسكان بمنطقهما للتنمية والتبادل الحر بين الدول لتأمين المنفعة المشتركة.

اختم مع جوزيف ناي، سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق والأستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب “القوة الناعمة” وكتاب “مستقبل القوة”، إذ قال “لقد تغير الكثير في عصر الإنترنت، ولكن الجغرافيا تظل تشكل أهمية كبيرة، على الرغم من موت المسافات المزعوم. ففي القرن التاسع عشر، كان قدر كبير من المنافسة الجيو-سياسية يدور حول “المسألة الشرقية” المتمثلة في تحديد من سيتحكم في المنطقة التي تحكمها الإمبراطورية العثمانية المنهارة. وقد أثارت مشاريع البنية الأساسية مثل خط السكك الحديدية من برلين إلى بغداد التوترات بين القوى العظمى. فهل تحل محل هذه الصراعات الجيوسياسية الآن المسألة الأوراسية؟”

مع مبادرة “الحزام والطريق”، تراهن الصين على ماكيندر وماركو بولو. ولكن الطريق البري عبر آسيا الوسطى سوف يعيد الحياة إلى “اللعبة الكبرى”، من القرن التاسع عشر في المنافسة على فرض النفوذ، والتي تورطت فيها بريطانيا وروسيا، فضلاً عن إمبراطوريات سابقة مثل تركيا وإيران. وفي الوقت نفسه، يبرز “الطريق البحري”، الذي يمر عبر المحيط الهندي، المنافسة الصينية المحمومة بالفعل مع الهند، مع تصاعد التوترات بشأن الموانئ الصينية والطرق عبر باكستان.

لا تزال الولايات المتحدة تراهن على ماهان وكينان، بينما تراهن الصين وروسيا على ماكندر وماركو بولو، إذ تتمتع آسيا بميزان قوى خاص بها. الواقع أن مشكلة الصين الحقيقية هي “الاحتواء الذاتي”. فحتى في عصر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، تظل النزعة القومية هي القوة الأشد بأساً.

*خبير في الجيوبوليتيك وعضو مركز “سيتا”

مصدر الصور: العهد نت – businessinsider – Usnews – الغد برس